近日,绿色建筑全国重点实验室主任刘加平院士受邀出席第四届乡村振兴与县域经济高质量发展论坛,并作题为《建筑工业化时代的乡村建设体系》的报告,深入剖析了我国乡村建设的现状、挑战,为建筑工业化时代乡村建设体系的构建指明了方向。

报告内容

党的二十大报告为城乡建设领域明确了重要任务,涵盖推进建筑领域清洁低碳转型、实施城市更新行动以及建设宜居宜业和美乡村等方面。建筑业作为国民经济碳排放的主要领域之一,2020年施工建造碳排放量占全国总排放量28.1%,建筑运行碳排放量占22%。在改善城乡建筑宜居品质时,如何平衡能源消耗与碳排放增加的问题,成为城乡建设的关键课题。

城乡建设

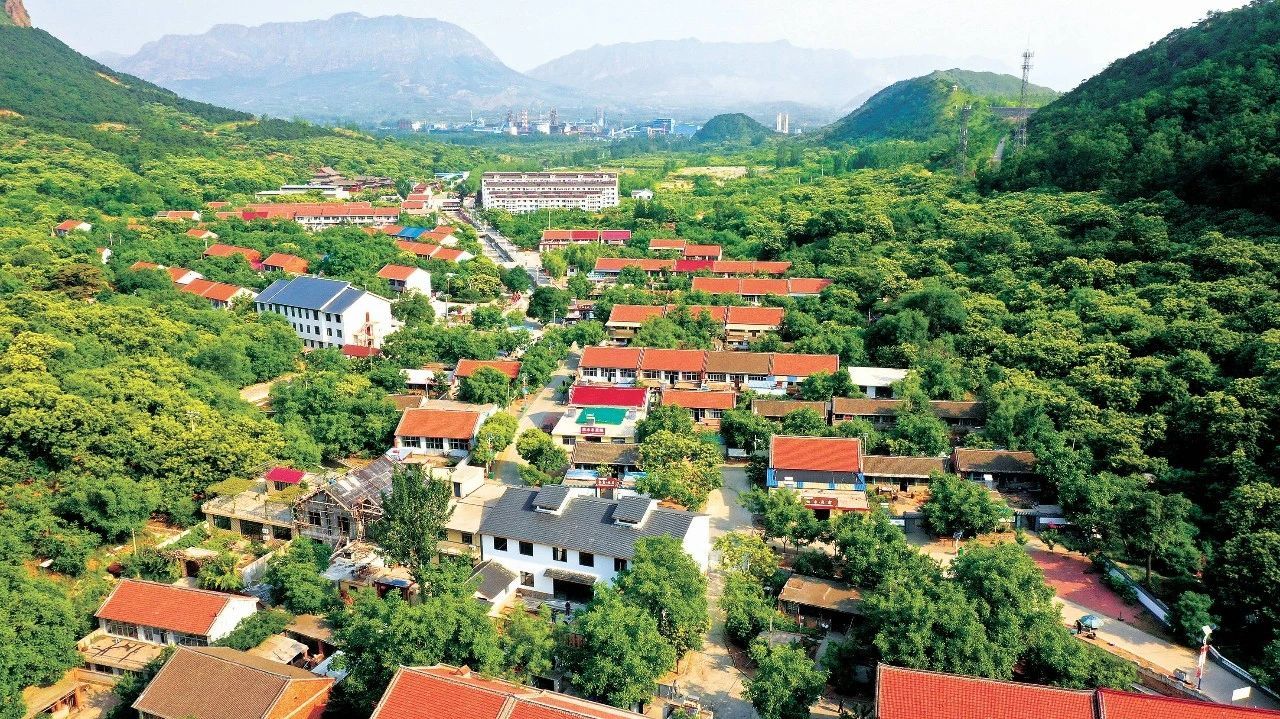

我国城乡建设存在显著的二元化体系。城镇建设体系依托土地国家所有制和现代工业技术,拥有完备的规划、设计与施工建造标准体系,现行工程建设强制性国家标准达700余部,推荐性标准和图集2000余部,专业分工和责任分担清晰明确,形成了从中央到地方完善的管理体系。而乡村建设体系建立在土地集体所有制和农耕文化基础上,以住户模仿自建、工匠组织施工为主,施工方式多为手工或半手工,成本虽低但质量参差不齐,且缺乏明确的责任分担主体。尽管有一系列村镇建设工程标准,但乡村治理(住房建设)能力仍有待提升。

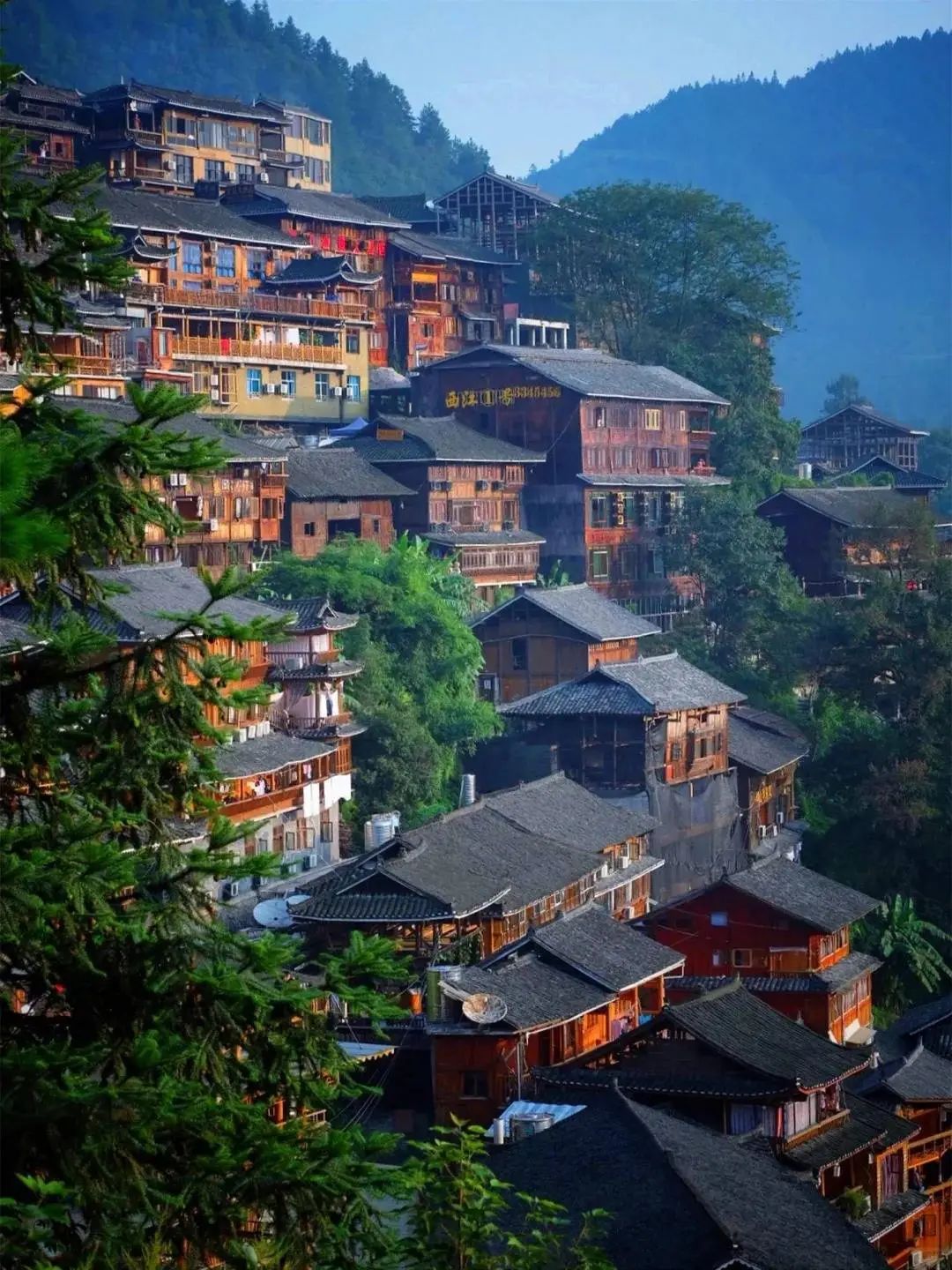

当前乡村建设面临诸多挑战。实现中国式乡村现代化不能仅依赖城市扩张和提高城镇化率,从事农业、养殖业的人口将长期占有较大比例,乡村聚居和生活方式会在我国持久存在。乡村建筑和社区基础设施的建设、管理及运行维护问题亟待解决。从现状来看,多数乡村缺乏规范化、标准化的市政工程设施和环境保护工程设施,经济欠发达的中西部农村尤为突出。乡村建筑存在诸多问题,风貌上难以体现气候区特征,简单模仿导致传统建筑优秀特征丢失。更严重的是,乡村建筑缺乏安全责任人,遇到地震等自然灾害房屋受损时,担责者往往是基层县、乡政府。各级政府和业内热心建筑师为提升乡村建筑和人居环境品质付出巨大努力,但因缺乏机制体制创新和适宜的乡村建设体系,效果事倍功半。一些试验与示范模式虽有探索,却未触及和改变乡村建设体系的根本。

乡村建筑

面对挑战,过去三十多年制造业、农业等技术快速进步的“引进、消化、吸收、再创新”模式在乡村建设领域难以适用,必须自主、原始创新,建立全新的、有中国特色的乡村建设体系。建筑工业化时代的到来为乡村建设体系创新带来契机。应在县或乡镇组建乡村住房建设公司,负责乡村建设的建筑设计、施工、安装、运营全部业务。设计以研究单位提供、主管部门认定的“新地域建筑模式”和相关设计标准为基础,施工采用模块化装配式建筑和机械化施工,各级政府制定适宜本地的优惠或补偿政策,通过住房公司实施。同时,组建与城建局平行的乡村建设局,履行乡村建设行政与技术管理职能,明确乡村建设局的规划、组织实施、监督、管理、补助责任,以及住房建设公司的设计、施工安装、监理、运行维护责任,形成清晰的权责划分。

在技术体系构建上,要汇集、优化与不同自然条件、经济发展水平和文化习俗相适应的乡村绿色建筑新模式,研究编制典型地区适宜工业化、模块化建造的乡村建筑设计标准体系,研发和优化乡村建筑工厂化模块生产技术及装备体系,提升工业化施工建造技术及装备体系。

广州黄埔区迳下村和河北保定市安仁村的案例为工业化模块化建造提供了实践借鉴。迳下村采用标准化模块实现多样化民居建筑产品,明确建造成本分摊方式;安仁村等项目通过模块化建造,在责任主体、规划保障、标准统一、产业带动等方面展现出显著优势,与传统自建模式形成鲜明对比,凸显了工业化模块化建造在乡村建设中的巨大潜力。

创新构建建筑工业化时代的乡村建设体系,是新时期国家重大战略需求。

具有中国特色的乡村工业化建设体系,不仅能提升乡村社会治理能力,创新中国式乡村现代化模板,更将带动“一带一路”沿线国家乡村振兴和建筑业发展,为实现乡村振兴中国梦奠定坚实基础。

相关链接:刘加平│建筑工业化时代的乡村建设体系:破解城乡二元困境,构建和美乡村新图景

图文|绿色建筑全国重点实验室

编辑|任婉榕

校对|邓新梅

审核|陶毅 胡伟